par Juliette Olieu

Confortablement installée sur son canapé à Angoulême, Amélie Harrault, fan invétérée de Shakespeare, de Théophile Gautier et de la littérature et peinture du XIXe siècle, m’a livré une partie de son expérience et de ses anecdotes. Celles-là mêmes qui l’ont menée à devenir réalisatrice de films d’animation.

Ayant grandi entourée de livres d’art, et admiratrice du travail de Modigliani, Amélie se passionne très tôt pour l’art. Dès l’adolescence, elle se forme au dessin et à la peinture, et obtient un bac d’arts appliqués. Quand vient le temps de choisir sa voie, elle hésite entre la restauration de tableaux ou travailler dans l’animation. Après avoir exploré les différentes écoles, elle écarte la première option, ne se pensant pas assez solide en mathématiques et en sciences pour pouvoir y prétendre. C’est ainsi qu’elle opte pour une année d’histoire de l’art avant d’entrer aux Beaux-arts de Toulouse.

C’est dans la ville rose, qu’elle découvre les VHS, les courts-métrages d’art et d’essai et qu’elle commence à tester différents médiums de manière intuitive : photo par photo, peinture sur verre… Ces expérimentations nourrissent son envie de se spécialiser dans l’animation qu’elle considère comme une discipline complète. Elle réalise alors que ce qui l’enthousiasme vraiment c’est de raconter des histoires, graphiquement et par le son, et de pouvoir jouer avec les images à sa guise : monter, démonter et remonter.

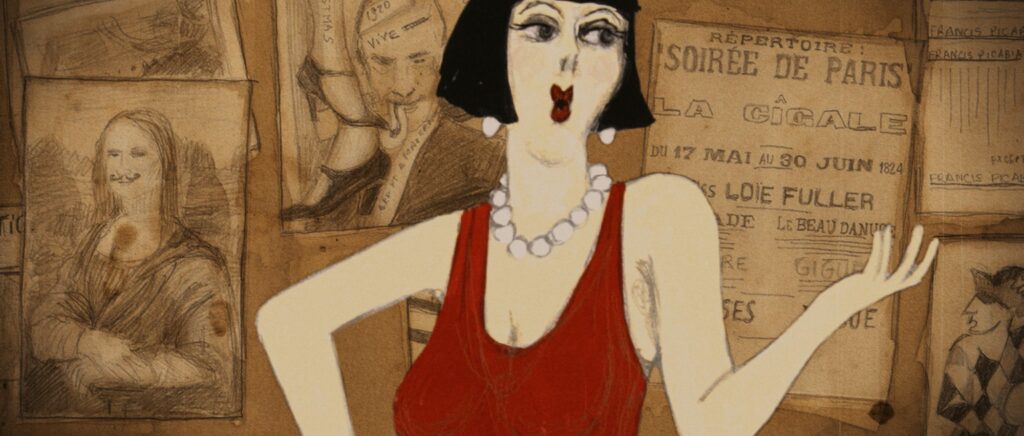

En 2005, c’est tout naturellement qu’Amélie tente le concours de l’EMCA, qu’elle réussit. Elle y étudie pendant deux ans et développe son univers personnel. Elle y fait également la rencontre de futurs collaborateurs comme le réalisateur Serge Elissalde et le producteur Olivier Catherin qui lui apprennent d’anciennes techniques d’animation. A la fin de ses études, elle a l’idée d’un court-métrage autour de la figure d’une femme des années 1920,“Mademoiselle Kiki et les Montparnos”. Elle m’en dit plus sur son état d’esprit de l’époque :

“A la fin de l’école, j’avais ce court métrage en tête. Je ne savais pas encore si je continuerais dans l’animation, car je n’avais pas un profil technique pour rentrer dans des studios classiques. C’était “Soit ça marche, je vais réussir à le faire, soit je me retire.” Il y a toujours cette sensation de ne pas être dans le moule classique.”

Elle persiste pourtant et ce premier film, produit par la société les Trois Ours (qui n’existe plus maintenant), signe le commencement de l’aventure du court-métrage :

“« Mademoiselle Kiki… » a pris plusieurs années, j’ai beaucoup travaillé sur les ruptures graphiques pour donner une vision kaléidoscopique de ce personnage et du milieu qui l’entourait. A l’époque, mon envie était d’utiliser très peu de numérique; je me suis donc tournée vers l’animation traditionnelle papier, de l’encre, de la peinture sur verre, du papier découpé pour mélanger les registres. Ensuite, « Kiki » a eu beaucoup de succès. J’ai eu la chance de recevoir un César du meilleur court-métrage d’animation en 2014. C’était incroyable, je ne m’y attendais pas du tout. Je crois que j’ai mis deux ans avant de vraiment le réaliser. C’était assez dingue et le recevoir pour un premier projet était d’autant plus déstabilisant. C’est une reconnaissance mais on ne sait jamais si derrière il y aura autre chose, si ce n’était pas juste la chance du débutant.”.

Elle est ensuite rapidement recommandée par une connaissance à la société de production Silex Films qui cherche une réalisatrice pour une série adaptée de la trilogie “Bohèmes“, “Libertad!”, “Minuit”, de Dan Franck. Elle rencontre Judith Nora et son équipe après la projection de “Mademoiselle Kiki et les Montparnos” au festival Off de la BD d’Angoulême. Entre Amélie Harrault et Judith Nora, le courant passe directement. Si bien que quelques jours après leur première rencontre, la productrice l’appelle et lui confirme le projet “C’est bon, c’est toi, on y va.”. Ce projet de commande, qui deviendra plus tard « Les Aventuriers de l’art moderne » est une série de 6×52 mélangeant archives documentaires et animation.

Le choix est porté sur une co-réalisation pour assurer la partie archives : les trois premiers épisodes sont co-réalisés avec Pauline Gaillard et les trois derniers avec Valérie Loiseleux. Amélie y trouve une continuité logique de ses précédents travaux, notamment avec l’évocation de l’art dans le Paris du XXe siècle. Reste un nouveau défi à relever : former un dialogue entre l’archive et l’animation. Pour cela, il a fallu trouver la bonne plasticité et les bons codes entre l’animation traditionnelle et le numérique afin de donner vie à l’écriture de Dan Franck, nourrie d’arches narratives et de cliffhangers.

Extrait Les Aventuriers de l’Art Moderne

Après le court-métrage et la série, vient le temps du clip. En 2016, Amélie est appelée pour réaliser un clip de la chanson de Calogéro “Le monde moderne”. La seule indication donnée est d’avoir des clins d’œil à Jules Verne et pour le reste, elle a carte blanche ! Elle s’amuse. Au bout de deux-trois mois, ce projet, encore une fois singulier, prend vie.

Fort du succès des “Aventuriers de l’art moderne”, Silex Films qui a désormais son studio dédié à l’animation, Silex Animation, reprend les mêmes clés et réunit à nouveau Amélie Harrault et Dan Franck pour un nouveau projet. Ce dernier a l’idée originale de traiter de la période des romantiques en France en se concentrant sur des figures emblématiques comme Delacroix, Dumas, Sand. Arte, déjà partenaire des “Aventuriers de l’art moderne”, embarque de nouveau dans l’aventure, donnant beaucoup de libertés à l’équipe.

Cette fois-ci, le défi est tout autre : la masse et la richesse de la matière iconographique se heurtent à l’absence totale d’archives filmées, compte tenu de l’époque traitée.

La série se fera donc totalement en animation pour trouver un nouveau langage visuel et redonner vie à la peinture, l’Histoire et la littérature de l’époque.

Le travail de recherche prend alors une part importante de la vie d’Amélie. Elle se plonge dans les lectures et les visites de musées. Amélie et son équipe, une quarantaine de personnes, ont dû recourir à des stratagèmes pour montrer l’évolution des personnages sur une quarantaine d’années et la transformation de la ville de Paris. Avec ce projet, Amélie franchit un cap en passant au numérique.

“C’était ma volonté dès le début. Quand on a décidé de faire “L’Armée des Romantiques”, je me suis dit : “Je ne vois pas comment tenir le volume. La peinture sur verre, ça va être compliqué de le faire à grande échelle.” Il y avait la question du rendu graphique mais surtout la question des outils qu’on allait pouvoir mettre en place pour faciliter le travail avec des milliers d’images en couleurs à corriger rapidement. Je suis super contente de l’avoir fait, cela a permis une certaine souplesse et pour les décorateurs de multiplier les différentes techniques d’animation. Sans ce passage au numérique, on n’aurait pas pu faire la série de la même manière, ça a permis aussi d’utiliser des archives numériques et des gravures sur lesquelles on pouvait repeindre directement..”.

L’écriture est donc travaillée différemment en se basant sur une voix-off qui permet de broder le narratif autour. Amélie s’entoure de nouveau de Valérie Loiseleux et elles ajoutent Juliette Drouet et Daumier à la liste des personnages clés, souhaitant avec ce dernier faire la part belle à la caricature. Elles sont rejointes en cours de fabrication par Céline Ronté qui apporte la structure et la cohérence au récit. A elles trois et avec l’aide d’Etienne Kurylo, le mari d’Amélie, elles balisent les lieux pertinents pour la série et retravaillent la voix-off afin de la rendre moins documentaire et plus incarnée pour le grand public. Ensemble, ils construisent des ponts entre l’époque racontée et l’époque actuelle, en portant un regard neuf sur les œuvres. Ce travail de longue haleine, a demandé sept ans à Amélie, entre le développement de la bible graphique, le storyboard et la fabrication et a nécessité plus de deux milles décors et une quinzaine de personnages. La série est diffusée fin 2024 sur Arte.

S’estimant chanceuse de sa relation privilégiée avec ses productrices, Amélie apprécie d’avoir une vraie relation de collaboration sur des projets complexes, se sentant libre de proposer des idées peu conventionnelles. Elle aime retrouver, au fil de ses projets, ses médiums de prédilection comme la peinture et la voix-off. Cela lui permet de créer des effets de surprise et de faire tomber les barrières entre les différents registres pour s’amuser avec le spectateur. Ayant à cœur de transmettre au public chaque œuvre qu’elle réalise, elle apprécie de pouvoir continuer d’apprendre tout en apprenant aux autres.

Amélie Harrault est actuellement en train de développer un nouveau projet qu’on sait déjà singulier.